Hören ist die Grundlage für Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit und Lernen. Gerade im Kindesalter können unerkannt gebliebene Hörprobleme langfristige Folgen haben – von verzögertem Spracherwerb über Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu schlechteren Schulnoten. Umso wichtiger ist eine klare Anleitung: Woran erkennen Eltern frühe Anzeichen? Wann ist ein professioneller Test sinnvoll? Und wie lässt sich Alltagslärm so managen, dass Kinderohren geschützt bleiben?

Aktuelle Daten zeigen, dass Hörbeeinträchtigungen im Kindesalter keineswegs selten sind. In einer großen Analyse aus Rotterdam wurden bei 3.116 Kindern im Alter von neun bis elf Jahren audiometrische Auffälligkeiten (Hochtonschwerhörigkeit bzw. Notches) bei 14,2 % festgestellt – also etwa bei jedem siebten Kind. Der häufige, laute Gebrauch tragbarer Audiogeräte stand dabei mit erhöhtem Risiko in Zusammenhang. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Warum frühes Erkennen so entscheidend ist

- Sprachentwicklung: Kinder benötigen klaren akustischen Input, um Laute richtig zuzuordnen und Wörter zu bilden.

- Kognition & Schule: Ungenaues Hören erschwert Aufmerksamkeit, Lese-Rechtschreib-Erwerb und Arbeitsgedächtnis.

- Soziale Teilhabe: Missverständnisse und Rückfragen können zu Rückzug führen – oft fälschlich als „Unkonzentriertheit“ gedeutet.

- Therapie-Fenster: Je früher diagnostiziert, desto besser greifen Hörtherapien, Technik (z. B. Hörsysteme) und Sprachförderung.

Typische Frühzeichen – vom Baby bis zum Teenager

0–12 Monate

- keine Schreckreaktion auf laute Geräusche

- fehlendes Umdrehen zur Stimme der Eltern ab ca. 6 Monaten

- kaum Lautbildung/Brabbeln

1–3 Jahre

- verzögerter Wortschatz, wenige Zweiwortsätze ab 24 Monaten

- häufiges Nachfragen, sehr lautes Sprechen

- wirkt „im eigenen Film“, reagiert nicht zuverlässig auf Ansprache aus dem Nebenraum

Vorschule & Schule

- „Wie bitte?“/Nachfragen in Gruppen, dreht den Kopf zum „besseren“ Ohr

- Probleme, Anweisungen zu folgen; schnelle Ermüdung in lauten Klassenzimmern

- Leistungsverlust in sprachlastigen Fächern, Konzentrationsschwierigkeiten

Jugendalter

- Ohrgeräusche (Tinnitus) nach Konzerten/Clubs

- lauter Medienkonsum über Kopfhörer, Reizbarkeit in Lärm

- „Ich höre dich, aber ich verstehe dich nicht“ – besonders bei Hintergrundgeräuschen

Was Hausärzt:innen & Pädiater empfehlen

Die American Academy of Pediatrics (AAP) empfiehlt ein strukturiertes Hörscreening im Kindes- und Jugendalter: u. a. in den Jahren 4, 5, 6, 8 und 10 sowie zusätzliche Screenings zwischen 11–14, 15–17 und 18–21 Jahren. Bei jeder Sorge durch Eltern oder Fachkräfte sollte unverzüglich objektiv getestet werden – unabhängig vom Routineplan. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Für Säuglinge gilt weiterhin das „1–3–6“-Prinzip (Screening bis 1 Monat, Diagnose bis 3 Monate, Versorgung bis 6 Monate), das sich in vielen Ländern etabliert hat. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Schneller Selbstcheck für Eltern – 7 Fragen

- Reagiert Ihr Kind zuverlässig auf leise Ansprache aus kurzer Distanz?

- Versteht es in Geräusch (Küche, Schulflur) schlechter als in ruhiger Umgebung?

- Gibt es Seite-abhängiges Hören (Kopf drehen, „besseres Ohr“)?

- Häufen sich Mittelohrentzündungen oder Flüssigkeit hinter dem Trommelfell?

- Klagt Ihr Kind über Ohrgeräusche nach lauten Events?

- Benötigt es die höchste Lautstufe bei Tablet/TV?

- Gibt es Sprachverzögerungen, undeutliche Aussprache oder schulische Probleme?

Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantworten: Lassen Sie eine pädaudiologische Abklärung veranlassen.

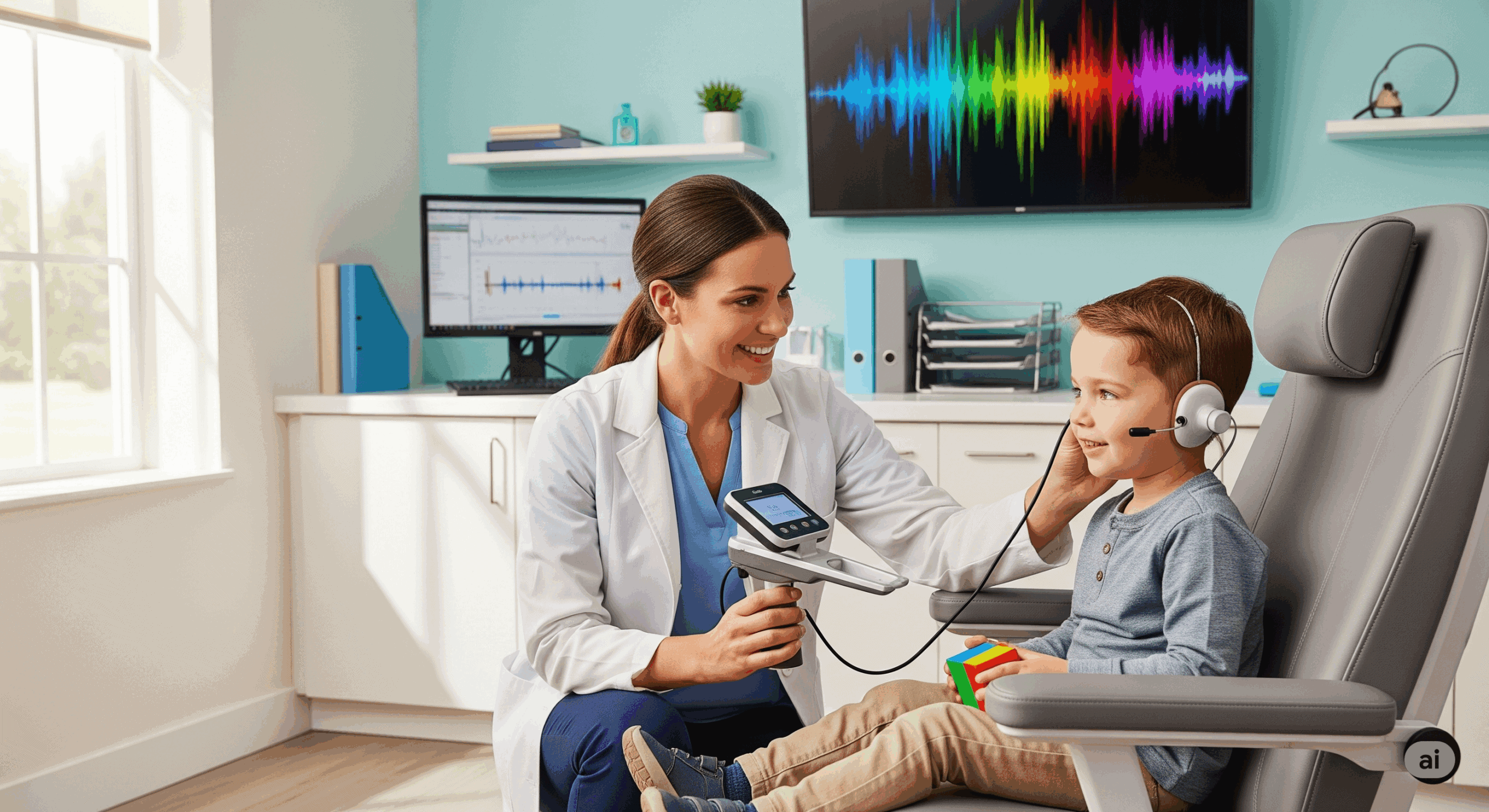

Professionelle Diagnostik – welche Tests gibt es?

- Otoakustische Emissionen (OAE): schnelles Screening ab Neugeborenenalter; prüft äußerste Haarzellenfunktion.

- Tympanometrie: beurteilt Mittelohrdruck/Beweglichkeit des Trommelfells – wichtig bei Paukenergüssen.

- Reintonaudiometrie: ab Schulalter Standard zur Bestimmung von Hörschwellen über Frequenzen.

- Sprachaudiometrie im Störschall: zeigt, wie gut Sprache in Lärm verstanden wird (alltagsnah!).

- BERA/ABR: objektive Messung (Hirnstammaudiometrie), wenn Mitarbeit begrenzt ist.

Lärmquellen des Alltags – und wie Sie sie kontrollieren

Neben Infekten, anatomischen Faktoren und angeborenen Ursachen spielt Lärm eine wachsende Rolle. Die WHO betont: Je höher der Pegel, desto kürzer die sichere Hörzeit. Als Orientierung nennt sie z. B. rund 40 h/Woche bei 80 dB oder nur 4 h/Woche bei 90 dB. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Für Europa gelten seit Jahren Vorgaben für persönliche Audiogeräte: Standardmäßig soll die Voreinstellung bei 85 dB liegen; Nutzer können zwar überschreiben, erhalten dann wiederkehrende Warnhinweise. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Praktische Pegel-Orientierung

- Leises Gespräch: ~50–60 dB (sicher)

- Staubsauger: ~70 dB (lang andauernd noch okay)

- Starker Stadtverkehr: ~80–85 dB (Dauer begrenzen)

- Konzert/Club: 100–110 dB (ohne Schutz: Minuten reichen für Risiko) :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Safe-Listening: 10 schnell umsetzbare Regeln

- 60-/60-Regel: Maximal 60 % Lautstärke, nicht länger als 60 Minuten am Stück – dann Pause.

- Over-Ear statt In-Ear und möglichst aktiv geräuschdämpfende Kopfhörer (ANC) – so bleibt die Lautstärke niedriger.

- Volumenbegrenzung in iOS/Android aktivieren; bei Kinderkopfhörern auf feste Limits achten.

- Konzertschutz: Gehörschutz (Musiker-Ohrstöpsel) einplanen; nach Events auf Ohrklingeln achten.

- Bildschirm-und-Ton-Hygiene: Keine Dauerbeschallung als „Hintergrund“.

- Ruhige Lerninseln: Hausaufgabenplatz akustisch entlasten (Teppiche, Vorhänge, Tür zu).

- Schulweg & Sport: Bei Straßenlärm: Lautstärke nicht hochdrehen – lieber ANC/abschirmende Kopfhörer oder ganz ohne Musik.

- Apps & Dosimeter: Handy-dB-Apps und smarte Kopfhörer nutzen, die die Wochen-Schalldosis protokollieren.

- Regelmäßig lüften & entzündungen ernst nehmen: Belüftung reduziert Mittelohrprobleme; bei Infekt/Ohrenschmerz früh zum Arzt.

- Vorbild sein: Erwachsene leben „leises Hören“ sichtbar vor.

Wann sofort testen lassen? – Entscheidungscheck

Sofortige Abklärung ist angezeigt, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- plötzlicher Hörabfall, Ohrgeräusche, Drehschwindel

- einseitiges Hören oder anhaltendes „Wie bitte?“

- Sprachentwicklungsverzögerung, unklare Artikulation ab 2–3 Jahren

- mehr als 3 Mittelohrentzündungen/Jahr oder persistierender Paukenerguss > 3 Monate

- Risikofaktoren (Frühgeburt, familiäre Hörstörung, ototoxische Medikamente)

Schule & Kita: Rahmen schaffen

- Akustik verbessern: Filzgleiter, Vorhänge, Teppichinseln, Akustikpaneele gegen Nachhall.

- „Sprechdisziplin“ in Gruppen einüben: nacheinander sprechen, Zeichen für Aufmerksamkeit.

- Front-Loaded Teaching: Wichtige Infos zuerst und klar artikulieren; zentrale Stichworte visualisieren.

- Technische Hilfen: FM-/DM-Anlagen (Lehrermikrofon → Schülerempfänger) entlasten in Lärm.

Mythen & Fakten

- „Kinder gewöhnen sich an Lärm.“ – Falsch. Das Gehör gewöhnt sich nicht – die Wahrnehmung stumpft ab, die Schädigung bleibt.

- „Nur sehr laute Musik schadet.“ – Falsch. Auch „mittel“ laute Pegel über lange Dauer sind riskant (Dosis = Pegel × Zeit). :contentReference[oaicite:6]{index=6}

- „Geräte mit Kindermodus sind immer sicher.“ – Nicht automatisch. Viele Kopfhörer überschreiten Limits; Einstellungen prüfen und Limit festlegen. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Was die Zahl 14,2 % bedeutet – richtig einordnen

Die Rotterdamer Generation-R-Daten zeigen, dass messbare Audiometrie-Auffälligkeiten bei Kindern häufig sind. Das heißt nicht, dass jedes betroffene Kind alltagsrelevant schwerhörig ist – aber es zeigt: Früh erkennen lohnt sich. Besonders aufhorchen sollten Eltern bei häufigem Kopfhörergebrauch, weil hier ein statistischer Zusammenhang mit Hochfrequenzhörverlusten nachgewiesen wurde. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Konkreter Fahrplan für Eltern

- Alltagsbeobachtung: Nutzen Sie den 7-Fragen-Check 2–3 Wochen lang bewusst.

- Schalldosis reduzieren: Safe-Listening-Regeln umsetzen; 60/60, Pausen, ANC.

- Termin vereinbaren: Bei Verdacht: Pädiater/HNO → Tympanometrie, Audiometrie.

- Schule einbinden: Lehrkräfte über Hörthema informieren; Sitzplatz & Akustik prüfen.

- Kontrolle planen: Auch bei unauffälligem Test – Screening zu den AAP-Zeitpunkten wahrnehmen. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine medizinische Diagnose. Bei Verdacht auf Hörprobleme bitte umgehend ärztlich abklären lassen.